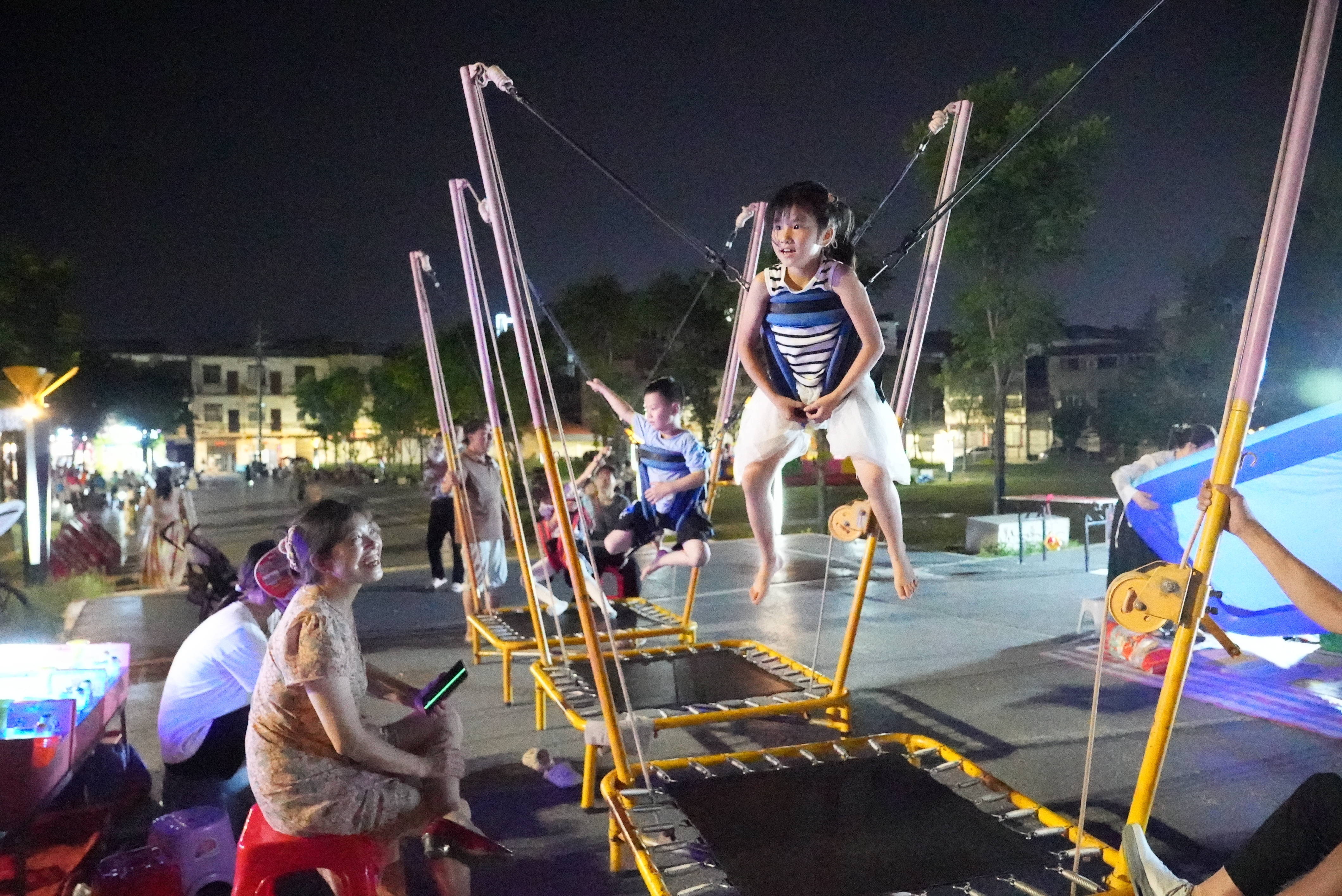

湖北日报客户端讯(通讯员孙志成、余娅敏、陈柱)夏夜的凉风拂过淦河水面,吹得人身上舒坦。晚上七点半,红桥广场的灯慢慢亮了起来。百余人的广场舞方阵随《小城夏天》旋律翩然摇曳;小吃摊的炉火映照着晶莹的冰粉、滚烫的肉肠和鲜切西瓜;儿童游乐区里嬉笑声与旋转木马的音乐交织;步道上,健身的青年与散步的老人擦肩而过,闲谈声汇入淦河的潺潺水流——一幅烟火升腾的夏夜民生画卷在此展开。

焕新颜:从“灰头土脸”到“心头好”

市民彭书德牵着儿子的小手站在桥头,手机镜头里装满了璀璨的灯光。

“爸爸,这就是你小时候玩的地方吗?”孩子仰着小脸问。彭书德嗓子眼有点发紧,想起去年春节回来,自己站在这儿,那声“嚯!”的惊叹。

北正街社区,在彭书德记忆里,那地方可“咬人”。坑坑洼洼的路,下雨天踩一脚就是一鞋泥水。乱搭的棚子挤得路都没法走,儿子每次来奶奶家,小白鞋准保变成“小灰鞋”。可现在呢?崭新的步道沿着淦河弯弯绕绕,新修的停车场停得满满当当。这儿再也不是那个“灰头土脸”的角落,成了大伙儿跳舞、散步、停车、看风景、拍照打卡的好去处——一个真正属于大家的综合空间。

彭书德忍不住,立马拍了张照片发给东莞的老友:“快看!真没想到,老家变得这么靓!”

这变化背后,是社区一点一滴的用心。广场还没完全交过来,社区干部们就自己扛起了扫帚、抹布。天刚蒙蒙亮,或是傍晚擦黑的时候,总能看到他们弯腰清扫的身影。“得让回家的人和住这儿的人,看到的都是个干干净净、亮亮堂堂的家!”社区书记的话实在,听着就有劲儿。

聚民心:小广场里“搭台”,邻里情分“唱戏”

今年四月,红桥广场的“邻里节”把热闹劲儿推到了最高点。大鼓表演一开场,熟悉的《江南桂花香》就飘过来了,街坊邻里搬着小板凳围坐一圈,看得津津有味。政策咨询台前,志愿者正给大爷、大妈细细讲解医保报销政策。免费理发摊上,剪刀咔嚓咔嚓响,剪完头发的老人们对着镜子直乐呵。

“家门口就能看戏、问事儿、享受服务,这日子,真舒坦!”刘阿姨刚量完血压,又问了民政补贴的事,脸上是藏不住的满足。

这份热乎劲儿,四季不歇。每当夜幕降临,音乐准时响起,大爷们架起音响,银发阿姨们和着旋律放声歌唱,其乐融融。社区的温情服务同样步履不停——工作者们走家串户,将政策解读与暖心关怀送达独居老人家中。那些烦扰居民的“小事儿”,诸如电线杆挡门、用药报销等难题,就在这“家门口”的贴心服务与家常般的“现场办公”中,一一得到了化解。

烟火暖:日子红火,心窝暖和

夜色越深,红桥的烟火气就越浓。烧烤摊主李阿姨的炭火烧得正旺,手里肉串翻得利索,“红桥这一弄好,我这小摊的人气儿,涨了三成!”

不远处,退休的陈老师沿着步道快走,脑门上冒着细汗:“以前想跑个步,得绕好远。现在好了,出家门就是‘健身房’,抬脚就到!”

广场东角树荫下,社区干部和乘凉的居民们围坐一圈,聊得正热乎。这个“居民议事角”每月开两次“夜谈会”。垃圾桶放哪儿合适?下次节日活动要搞点啥?大伙儿的想法、意见,一条条都被记下来。这种“零距离”的商量方式,让广场真真正正成了居民自家的“大客厅”。

淦河水静静流着,倒映着两岸万家灯火。红桥的夜,正当时。

记者手记:城市之变,不只在楼宇拔节与霓虹流淌的宏大叙事里,更藏于街巷阡陌的精雕细琢。党委、政府将“人民”二字化为千钧之力,以绣花功夫织密治理针脚,看得见的改变在街巷,看不见的蜕变在人心:当每个微小呼声皆获回响,城市便从石木森林真正化作了我们温热流转的生命家园。

炒股配资官网平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。